新NISAではオルカンやS&P500が大本命ですが、もう少しアクティブな投資先としてFANG+について気になっている人もいるかと思います。この記事はFANG+について初心者にもわかりやすく解説します。

モブたぬき

モブたぬき新NISAはS&P500でいい気がするけど、最近話題のFANG+もきになる。

FANG+はあのNASDAQ100よりアクティブな投資先だよ!

この記事で詳しく解説するね!

この記事の前半部分ではFANG+の概要を解説、後半部分ではFANG+とナスダック100の比較を紹介します。

この記事を読めば、新NISAでFANG+に投資するかしないかの参考になると思います。

私は2019年からNISAを取り組み、

現在、1000万以上の投資を行っています。

今回はFANG+について買うに値するか考察します。

FANG+(ファングプラス)とは

それではFANG+について解説します。

FANG+の名前の由来

FANGは

Facebook(現Meta Platforms)

Amazon

Netflix

Google(Alphabet)

の頭文字をとったもの

「+(プラス)」は上のFANG4社+6社の意味となっており、合計10社で構成されています。

- エヌビディア

- アップル

テスラ- マイクロソフト

スノーフレーク- ブロードコム

- クラウドストライク←NEW

- サービスナウ←NEW

※2024年9月の定期リバランスにより組入銘柄の入れ替えがありました。

FANG+は3、6、9、12月に定期リバランスがあります。

この指数は、テクノロジーとインターネット関連の最も影響力のある米国のビッグテックをカバーしており、米国ハイテクセクターの成長を反映しています。

FANG+の構成比率【10%均等加重を採用】

FANG+の構成比率は以下の通り。

| 構成銘柄 | FANG+ |

| クラウドストライク | 11.2% |

| ネットフリックス | 10.9% |

| エヌビディア | 10.3% |

| サービスナウ | 10.1% |

| アマゾン・ドット・コム | 9.5% |

| アップル | 9.1% |

| アルファベットクラスA(グーグル) | 9.1% |

| メタ・プラットフォームズ | 9.1% |

| ブロードコム | 8.5% |

| マイクロソフト | 8.4% |

FANG+は各銘柄が均等に10%程度で組み入れられている「均等加重」が採用されているのが特徴です。

FANG+であればスノーフレークのようなスタートアップ企業の成長にかけています。

また最近のAIブームで急拡大したエヌビディアの成長をより多く取り込み上昇しました。

オルカンやS&P500などに採用されている「時価総額加重平均」であれば、時価総額が大きい、つまり上昇している銘柄に投資し、下落した銘柄に投資しません。

しかし均等加重では株価が下がった銘柄を均等な比率にするため買い直さないといけない逆張りな投資のため、当たった時はハイリターンですが、時価総額加重平均より一般にパフォーマンスが落ちる傾向にあります。

ブロードコム(AVGO)、サービスナウ(NOW)、クラウドストライク(CRWD)について

FANG+の構成銘柄の中でブロードコム、サービスナウ、クラウドストライクの3銘柄についてはみなさん知っていますか?

私は調べるまでよく知りませんでした。皆さんも馴染みがないと思うので紹介します。

特にサービスナウとクラウドストライクについては2024年の9月に新たに組入銘柄に採用されたので気になりますよね。

ブロードコム(AVGO)

ブロードコムについて簡単に紹介します。

ブロードコムの概要

ブロードコムは、アメリカ合衆国カリフォルニア州に本社を置く多国籍企業で、半導体およびインフラソフトウェア製品の開発、製造、販売を行っています。

1991年に設立され、特にスマートフォン、ルーター、スイッチなどの通信機器向けの半導体チップで知られており、世界5位の半導体メーカーです。

最大の顧客はあのアップルで、アップル製品の多くに同社の半導体が使用されており、売上の20%近くを占めていると言われています。2023年1月にアップルが2025年にはブロードコム製から自社製のチップに変更すると発表し、株価が急落しました。

またデータセンターのネットワーキング機器やサーバーとストレージを繋ぐインターフェース技術などネットワークインフラ分野にも高いシェアを誇ります。

さらにソフトウェア開発のCAテクノロジーを買収したことによりインフラソフトウェアの市場においても強固な地位を確立しています。

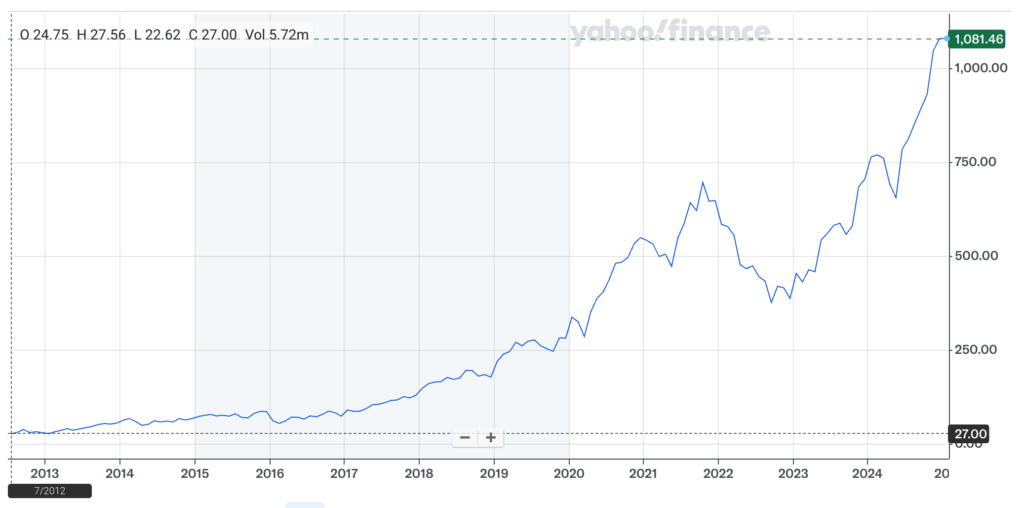

ブロードコムの株価推移

ブロードコムが上場してからの株価推移は下のチャートの通り。

素晴らしい、パフォーマンスです。FANG+の一角として申し分のない銘柄でしょう。

エヌビディアと同じく2023年から始まったAIブームの波に乗っていますね。

ブロードコムはAIチップの製造に直接関わっていませんが、AIアプリケーションがスムーズに機能するためのインフラとネットワーキングソリューションを提供しています。

2024年3月からFANG+インデックスに組み入れられていますので今後もこのパフォーマンスを維持してくれることを願いましょう。

サービスナウ(NOW)について

サービスナウについて簡単に紹介します。

サービスナウの概要

サービスナウは企業向けのクラウドサービスを提供するアメリカの企業で、2004年にFred Luddy氏によって設立されました。

同社は、ITサービス管理(ITSM)やIT運用管理(ITOM)、カスタマーサービス管理(CSM)、人材管理(HR)など、多岐にわたる業務プロセスを単一のクラウドプラットフォーム上で統合し、自動化と効率化を推進しています。

たとえば、社内での問題解決や、仕事の進行状況を管理するためのツールを提供しています。

難しい手作業を自動化したり、必要な情報をすぐに見つけられるようにしたりすることで、社員がよりスムーズに働ける環境を作ります。

使い方としては、ITのトラブルを解決するための「ヘルプデスクシステム」として使われることが多いですが、人事やカスタマーサポートなど、さまざまな分野でも活用されています。

「社内の業務を簡単にする仕組みを作る会社」とイメージすると分かりやすいです。

同社の主力サービスである「Now Platform」は生成AI「Now Assist」を組み込んだ高額プランも提供しており、生成AIを収益化につなげていることが強みだと言えます。さらにエヌビディアとの生成AI構築に向けたパートナーシップを発表しており、製品・サービスのさらなる向上と収益の拡大が期待されます。

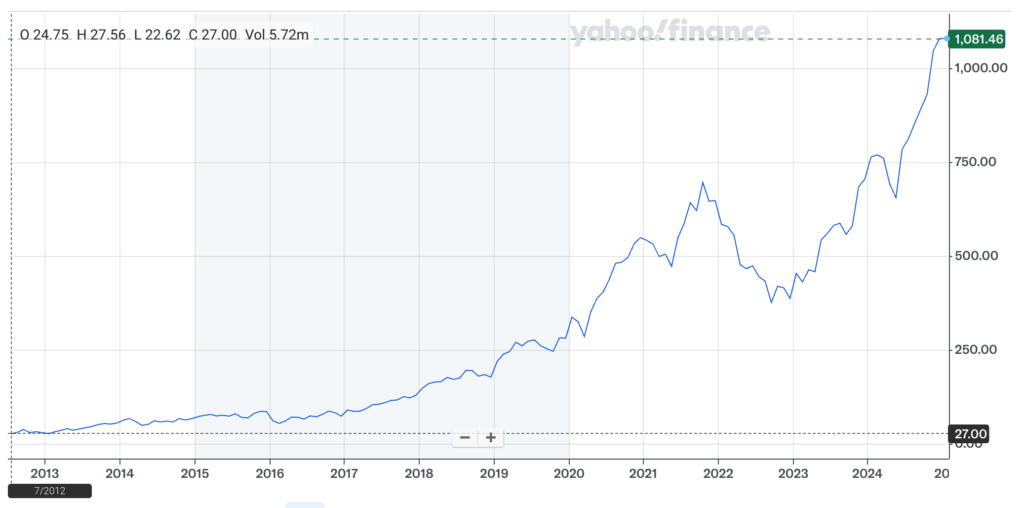

サービスナウの株価推移

サービスナウが上場してからの株価推移は下のチャートの通り。

こちらもブロードコム同様に素晴らしい、パフォーマンスです。

ただし、2024年12月現在、時価総額ランキングは34位とFANG+としては少し物足りない状況です。今後の伸び率に期待したいところですね。

クラウドストライク(CRWD)

クラウドストライクについて簡単に紹介します。

クラウドストライクの概要

クラウドストライクは、2011年に設立されたアメリカのサイバーセキュリティ企業で、テキサス州オースティンに本拠を置いています。

有名なセキュリティソフトであるMcAfee(マカフィー)の元役員らが設立した会社です。

同社は、エンドポイントセキュリティ、脅威インテリジェンス、サイバー攻撃対応サービスを提供しており、クラウドネイティブなプラットフォームを通じて、企業、プロセス、テクノロジーを保護しています。

特に、パソコンやスマホなどの情報をサイバー攻撃から守る「エンドポイントセキュリティ」と呼ばれる分野では世界トップクラスのシェアとなっています。

これらの企業は、デジタルトランスフォーメーションやリモートワークの普及に伴い、企業のITインフラやセキュリティの強化に重要な役割を果たしています。

クラウドストライクの株価推移

クラウドストライクが上場してからの株価推移は下のチャートの通り。

上場は2019年とかなり遅くデータが少ないですが、乱高下しながら右肩上がりの成長をしております。

しかし、時価総額は127位と出遅れており、今後、爆発的な成長がない場合は組入対象となるでしょう。

FANG+の特徴 – NASDAQ100と徹底比較−

アクティブな投資先として有名なNASDAQ100との比較からみるFANG+の特徴を解説します。

- FANG+はNASDAQ100よりマグニフィセント・セブン銘柄に集中投資できる

- FANG+はNASDAQ100よりハイリターン

- FANG+はNASDAQ100よりハイリスク

FANG+はNASDAQ100よりマグニフィセント・セブンに集中投資できる

名前の由来は黒沢明監督作品の「荒野の7人」のリメイクで1960年に米国で公開された西部劇映画「マグニフィセント・セブン」。人気の7銘柄ということです。

FANG+とNASDAQ100のマグニフィセント・セブン銘柄の構成比率は以下の通り。

| 構成銘柄 | FANG+ | NASDAQ100 |

| エヌビディア | 10.3% | 7.6% |

| アマゾン | 9.5% | 5.0% |

| アップル | 9.1% | 8.9% |

| アルファベットクラスA(グーグル) | 9.1% | 2.5% |

| メタ・プラットフォームズ | 9.1% | 5.0% |

| マイクロソフト | 8.4% | 8.1% |

| テスラ | 0.0% | 3.2% |

| マグニフィセント・セブン合計 | 55.5% | 40.3% |

ファンド交付目論見書(2024.12)

このようにNASDAQ100よりFANG+のほうがマグニフィセントセブンに集中投資できることがわかります。

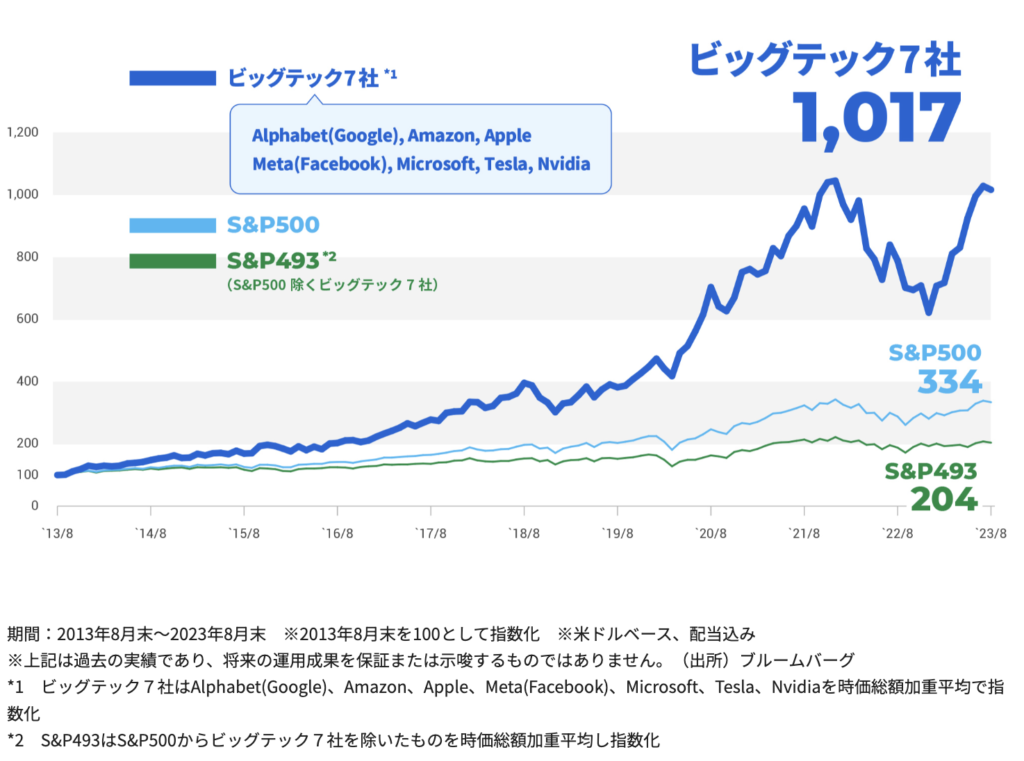

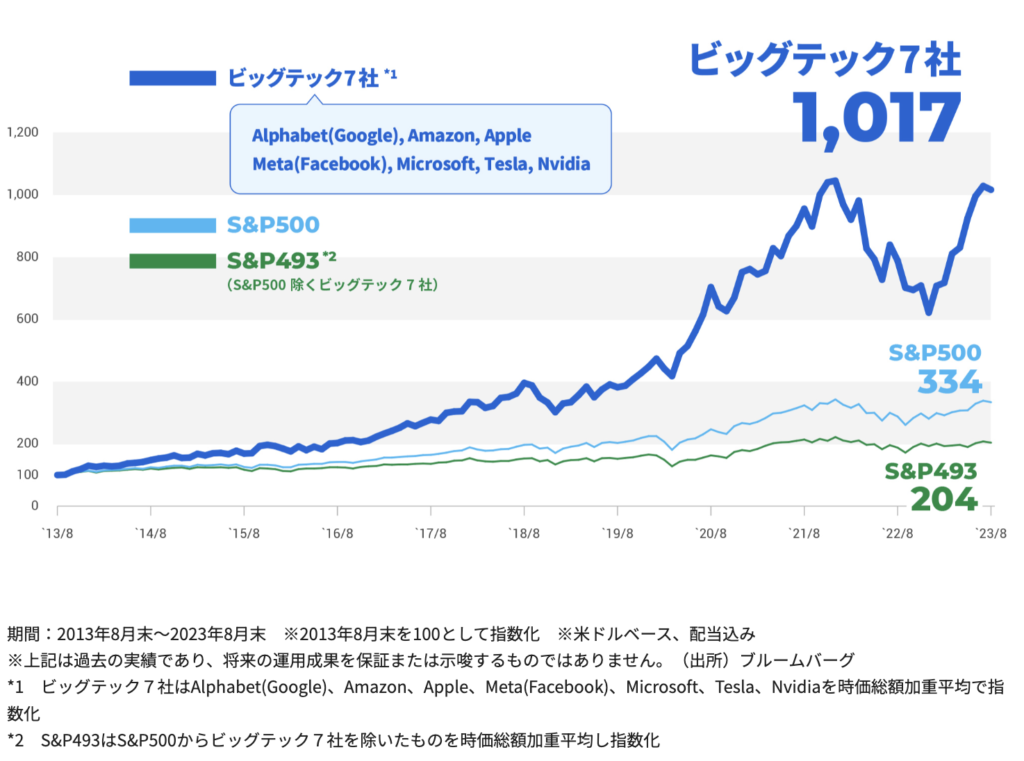

直近10年の米国株はあきらかにこのマグニフィセント・セブンが牽引してきました。

下のチャートはS&P500の中でマグニフィセントセブンとそれ以外の493社のパフォーマンスを比較したチャートになります。

結果、直近10年間のS&P500の値上がりはマグニフィセント・セブンの寄与がほとんどであり、残りの493銘柄はS&P500の足を引っ張っていることを示しております。

S&P493に投資せず、マグニフィセント・セブンだけに投資したいならFANG+に投資するのがいいでしょう。

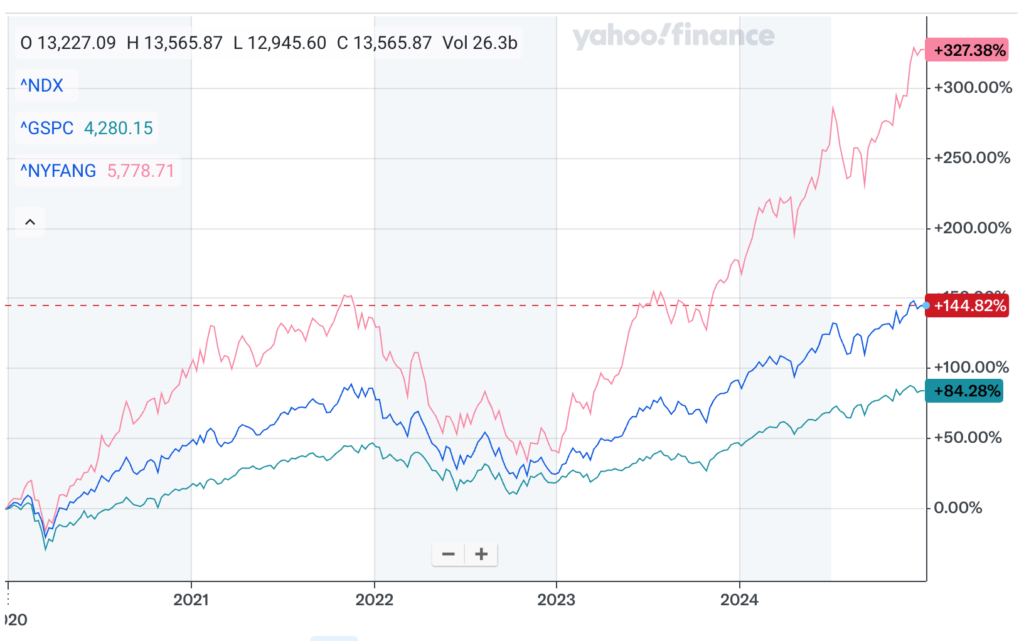

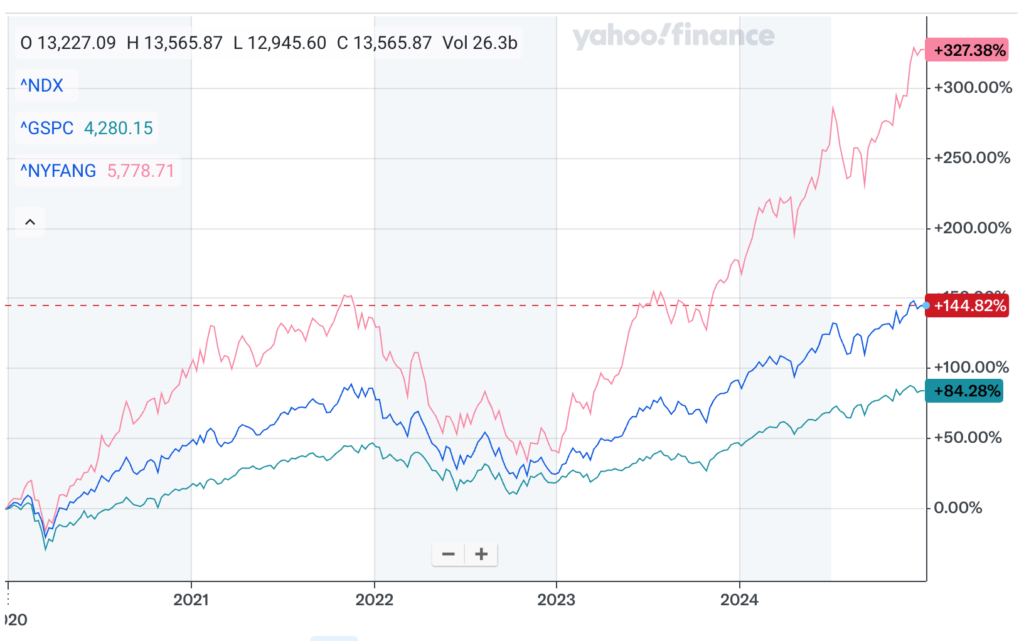

FANG+はNASDAQ100よりハイリターン

直近5年間のFANG+(赤線)、NASDAQ100(青線)、S&P500(緑線)のパフォーマンスを比べてみました。

値上がり率

FANG+(赤線):+327%

NASDAQ100(青線):+145%

S&P500(緑線):+84%

比較の結果、直近5年間の値上がり率はFANG+が圧倒的でした。

直近5年間でFANG+のハイリターンとなったのは上記でも述べたようにマグニフィセント・セブンのパフォーマンスに起因します。

リターンはマグニフィセント・セブン銘柄の比率の高いS&P500<NASDAQ100<FANG+の順となっているかと思います。

FANG+はNASDAQ100よりハイリスク

下落時のチャートやボラティリティ(値動き幅)を見てFANG+とNASDAQ100のリスクを比較してみましょう。

下落時のチャート

先ほどのチャートはFANG+の素晴らしい値上がりを示していましたが、株価チャートは切り取る時期を変えてみると、見える風景もかわります。

2021年1月から2023年1月までのチャートをみてみましょう。

この時期は米国株は2021年1月にピークをつけ、2023年初頭まで下落を続けた時期となります。

値上がり率

FANG+(赤線):-29%

NASDAQ100(緑線):-14%

S&P500(青線):+3%

先ほどの結果とは逆でFANG+が1番パフォーマンスが悪い結果になりましたね。

FANG+は株価が下落基調の際は値下がりが激しいことがわかりました。

FANG+に投資する際は株価下落のリスクも承知で投資しなければなりません。

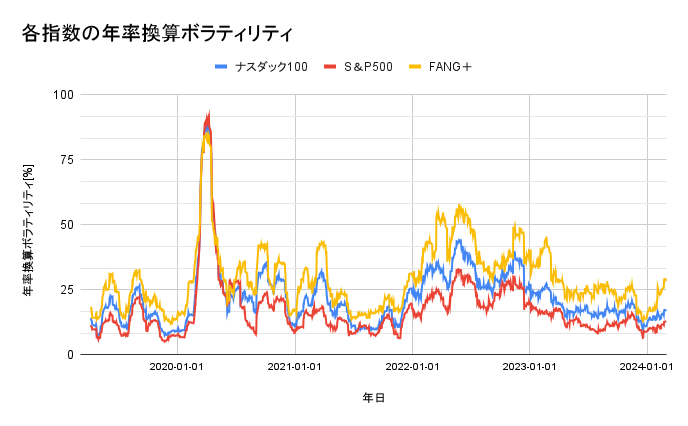

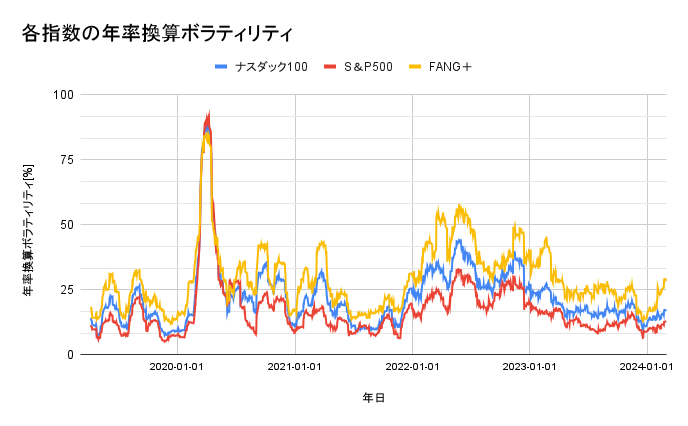

年率換算ボラティリティの比較

次に直近5年間のFANG+とナスダック100のボラティリティ(価格変動幅)を計算してみました。(参考にS&P500も計算)

| 直近5年の年率換算ボラティリティ | |

| FANG+ | 32.6% |

| NASDAQ100 | 25.7% |

| S&P500 | 21.3% |

ボラティリティの意味するところはFANG+であれば1年で32.6%以下の値動きが68%の確率(標準偏差の性質)で起こることを示しています。

要は値動きの幅が1年で±32.6%である確率が高い(7割弱)ということ。

チャートを見てみると基本的にFANG+は常にNASDAQ100やS&P500より値動きが激しいことがわかりますね。

ただし、2020年3月のコロナショック時には少し勝手が違うようです。

これはFANG+に金融セクター銘柄が組み込まれていないため直接的なダメージがないことに起因してます。

FANG+に投資をするならこのハイリスクを考慮して投資しなければなりません。

資産形成とは長期保有できるかということが1番重要であるため、この値動きに精神的に耐えられないという方はNASDAQ100、もしくはさらにリスクの低いS&P500への投資をおすすめします。

新NISAでの投資可能銘柄 iFree NEXT FANG+インデックス

新NISAでFANG+に投資できる銘柄は現在、大和アセットマネジメントから出ている「iFree NEXT FANG+インデックス」のみとなります。

当銘柄の概要をまとめました。

運用コストが高い

この商品の信託報酬率は0.7755%(実質コストは0.79%)とコストが高いです。

オルカンやS&P500インデックスに連動した投資信託は価格競争により0.1%以下の信託報酬率を実現しているのを考えると当該銘柄に投資するのは慎重に考えるがあります。

100万円投資する場合、1年で8000円程度のコストがかかります。

さらに1000万円では8万円ですから無視できないコストになりますね。

この高いコストも高リターンで相殺できると信じるなら投資してもいいでしょう。

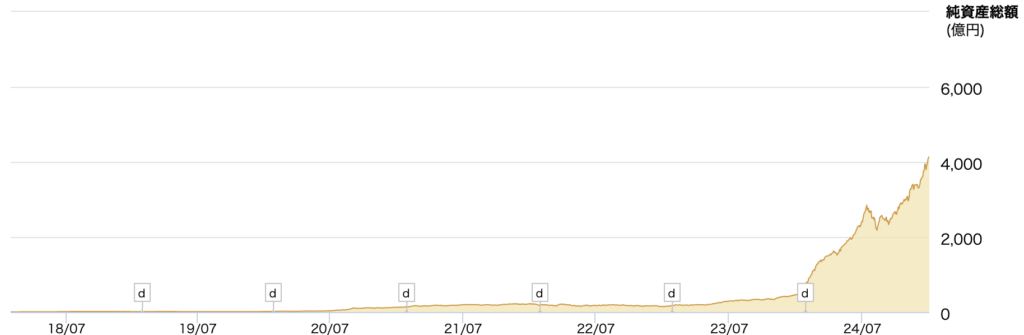

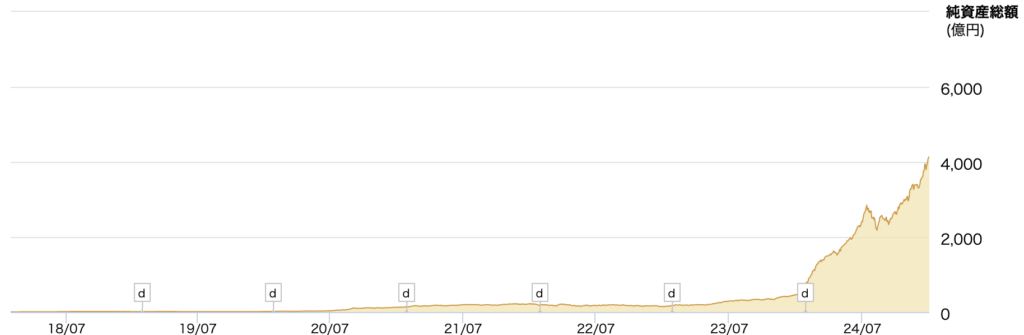

純資産が4000億円を突破!

FANG+の勢いが止まりません。

わずか1年弱で純資産が1000億円を突破し、2024年12月現在は4000億円を突破ました。

現在、ありえないくらい売れていて、純資産額の増え方もすごいです。

下が純資産の推移チャートになります。新NISAがはじまった2024年1月からの伸び、最近になってもまだまだ売れています。

なんで、純資産額が大きい方がいいの?

実は2つのメリットがあるんだよ!

1つ目:償還リスクがなくなる。

2つ目:信託報酬率を下げられる可能性がある。

ファンドの人気がなくなると償還(ファンド自体がなくなる)され、強制的に売却されてしまうリスクがあります。

純資産額が大きいとこの償還リスクがなくなります。

また純資産額が大きいと売り上げも大きいため、信託報酬率の引き下げが行われる可能性があります。

しかし、今回のiFreeNEXT FANG+インデックスには同じ指数に連動した競合銘柄がいないので引き下げの可能性は低いです。

【新NISA】FANG+のまとめ

以上、「FANG+の概要」と「NASDAQ100と比較したFANG+の特徴」をまとめました。

最後にこの記事で紹介した内容をまとめてみましょう!

- FANG+は均等加重で米国ハイテクセクター10社に投資できるインデックス

均等加重は逆張りな投資のためハイリスク - ブロードコムには期待でき、スノフレークは期待が薄い

- 新NISAでは投資できるのは「iFree NEXT FANG+インデックス」のみ

純資産額1000億円超と売れている。ただし競合がいないのでコストが高い。

・FANG+の方がNASDAQ100よりマグニフィセント・セブンに集中投資できる

→構成比率 FANG+:55.5%、NASDAQ100:40.0%

・FANG+の方がNASDAQ100よりハイリターン

→直近5年間リターン FANG+:+327%、NASDAQ100:+145%

・FANG+の方がNASDAQ100よりハイリスク

→直近5年の年率換算ボラティリティ FANG+:32.6%、NASDAQ100:25.7%

FANG+はNASDAQ100よりハイリスク、ハイリターンなアクティブな投資先になります。

リターンを求めるのはいいですが、FANG+はハイテクに偏ったNASDAQ100よりさらにリスクが高いことを考慮すると多くの資金を投じるのはおすすめしません。さらにコストが高いのも長期投資には不利になるので気になります。

当ブログでは一貫して新NISAではよりリスクの少ない、S&P500やオルカンなどのインデックス投資をメインにすることをおすすめしています。

その方が、精神的にも安心して長期投資ができます。

新NISAでもっとも重要なのは相場から降りず、長期で居続けることです。それが最も再現性高く、勝率が高い方法なのでその点を考慮して、FANG+に投資してください。

最後に、記事で紹介したFANG+に興味を持った方はアクティブな投資について検討している方だと思います。

以下の記事ではFANG+を含めてアクティブな投資を紹介しているので参考にしてみてくださいね。

コメント