2024年1月から始まった新NISAは投資枠が年間40万円から年間360万円まで、非課税の生涯上限枠は1800万円までと、非常に大きな変更となりました。

これをきっかけに投資に興味を持った方も多いのではないでしょうか?

でも、投資を始めたいけど、どこから始めればいいのかわからない…という方も少なくないと思います。

そんな方はまず証券会社の「口座開設」です!

今回はおすすめの証券会社について記事を書いていますのでよかったらご覧ください。

前半では「どの証券会社がおすすめか」を解説し、後半では「何を基準に証券会社を選べばいいか」を解説します。

この記事で紹介する選び方を実践すれば、お得なNISAをよりお得に始められますよ。

私は2019年からNISAを取り組み、

現在、1000万以上の投資を行っています。

いろいろな証券会社を調査しましたがこれから紹介する3つの証券会社がおすすめですよ。

おすすめの証券会社3選

私がおすすめする証券会社は以下の3社になります。

上記3社をおすすめする理由としてはコストとポイントの面で圧倒的に有利であるからです。

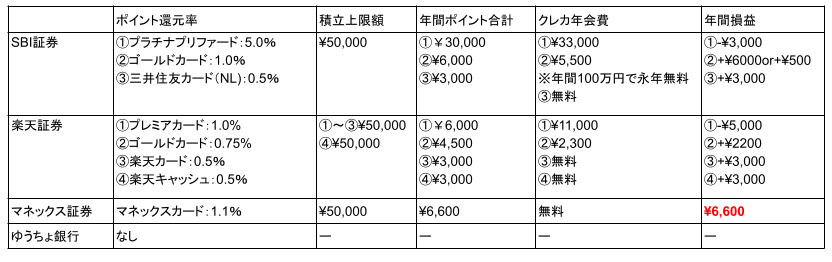

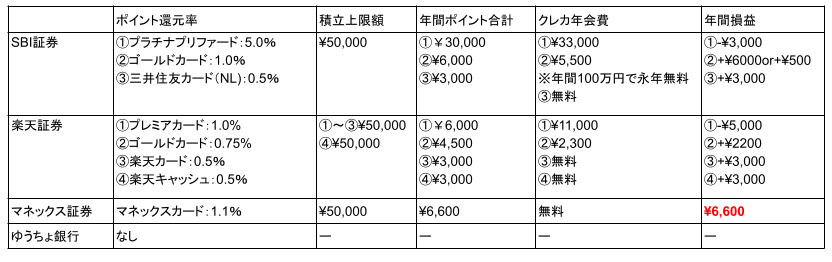

証券会社および銀行各社のサービスを比較してみましょう。

おすすめの3社については売買手数料もほぼ無料、そしてクレカ積立や投信保有ポイントサービスなども他社に比べて充実していることがわかりますね。

コスト(手数料)とポイントについてはこれから詳しく紹介します。

※新NISAは銀行や証券会社窓口、ネット証券で口座開設できますが、おすすめは「ネット証券」となります。

例えば、SBI証券で取り扱っているeMAXIS Slim 先進国株式 インデックスは年率0.09889%ですが、ゆうちょ銀行の人気No.1のつみたて先進国株式の信託報酬は年率0.22%と2倍以上の差があります。

このようにネット証券以外の銀行や証券会社窓口は手数料が高いのでおすすめしません。

NISA口座を選ぶ4つの基準

NISA口座をどの証券会社で開設するかは以下の基準で選ぶとよいでしょう。

- クレカ積立ポイントで選ぶ

- 投信保有ポイントで選ぶ

- 信託報酬率で選ぶ

- その他のサービスで選ぶ

新NISAについていろいろなメディアを眺めていると気づくと思いますが、

多くの人が「全世界株(オルカン)」もしくは「米国株(S&P500)」といったインデックス投資を選択しています。

私もこの選択をしていますし、投資について勉強した結果、インデックス投資が多くの人にとって最適解であると思っています。

みんな同じようなインデックス投資信託を購入することになるのならば、同じ投資信託でもクレカ積立、投信ポイントなどのポイントサービスが良い証券会社を選ぶことが得策だと考えます。

1.クレカ積立ポイントで選ぶ

それではSBI証券、楽天証券、マネックス証券のクレカ積立はどうなのでしょうか。

上の表の通り、クレカ積立で一番お得なのはマネックス証券であること

SBI証券では三井住友ゴールドカードを保有し、年間100万円利用(毎年ではなく1回達成すればよい)すれば、年間¥6000分のポイントが付与されることがわかります。

楽天証券では楽天カードで毎月5万円積立すると年間¥3,000分のポイントがもらえます。楽天キャッシュを使用すれば、毎月10万円積立で年間¥6,000分のポイント付与が受けれます。

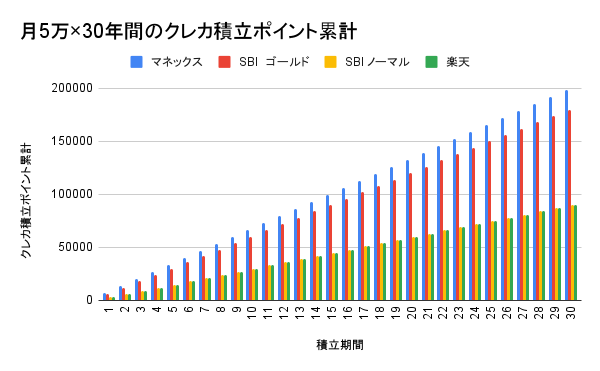

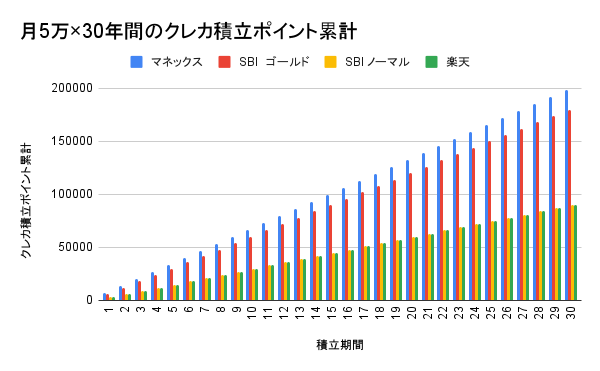

月5万円✖️30年だとこんなにも差がつきます。最もクレカ積立ポイントがもらえるマネックス証券なら30年の累計で約20万円分のポイントが付与されます。

2.投信保有ポイントで選ぶ

投信保有ポイントとは、投資信託を保有するだけで、月間平均保有金額に年率○%のポイントが付与されるサービスのこと。

例えば、ある投資信託を1000万円もっており、投信保有ポイントが年率0.03%の場合、年間3000ポイントが付与されます。

人気の投資信託に対し、証券会社によってどのくらいもらえるポイントに違いがでてくるのでしょうか?

結論:2024年1月現在では投信保有ポイントは僅差でSBI証券が有利

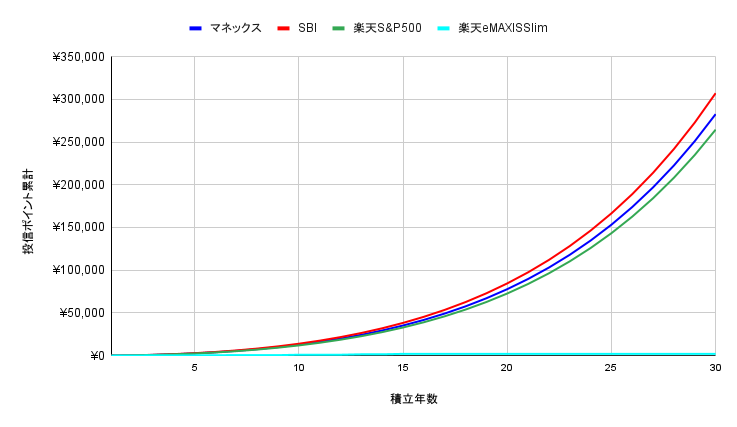

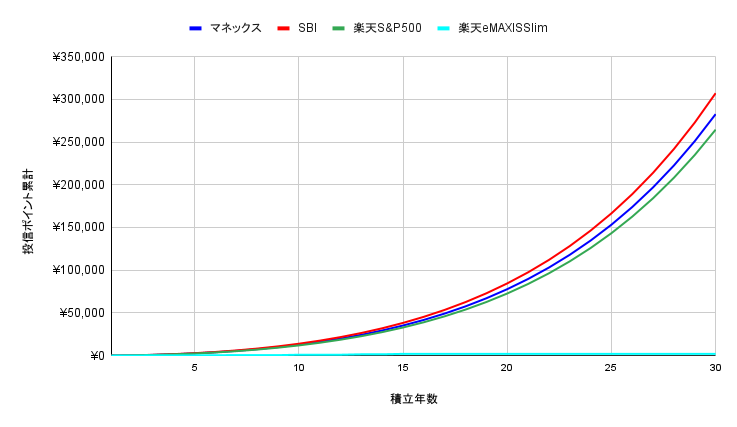

月5万円✖️30年間の投信ポイント累計はこちら

最も投信保有ポイントがもらえるSBI証券では30年間で約30万円分のポイントがもらえます。

シミュレーション条件はこちら

- 積立金額と期間:毎月5万円積立×30年

- 投資対象:三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

年率10%としてシミュレーション

※年率10%の根拠は名著:ウォール街のランダムウォーカーを参照。

1950年〜2017年までの期間を通じて年平均約10%というリターンであった。

楽天証券についてはeMAXIS Slimシリーズではほとんど投信ポイントがつかないので投信ポイントが

つく楽天・S&P500インデックス・ファンドでもシミュレーションを行った。

投信保有ポイントについては2023年までは圧倒的にSBI証券が有利でしたが、2024年度になり新NISAにむけて楽天証券もマネックス証券もSBI証券の基準まで追いついた格好になっています。

3.信託報酬率(コスト)で選ぶ

投資信託投資において重要な要素はリターン(年率○%上昇)と投資信託会社に支払われる信託報酬率(コスト)です。

信託報酬率は投信ポイント率より高いので実際には「信託報酬ー投信保有ポイント率」で求められるコストが重要になってきます。

S&P500インデックスファウンドに投資したい場合、以下の投資商品があるので、各投資商品の「信託報酬率ー投信ポイント率」を比較してみましょう。

| 投資商品 | 信託報酬ー投信保有ポイント率 |

| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(SBI) | 0.06112% |

| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(マネックス) | 0.06372% |

| 楽天・S&P500インデックス・ファンド | 0.049% |

結果、信託報酬率ー投信保有ポイント率で計算される実質コストは楽天・S&P500インデックス・ファンドが有利か。

楽天・S&P500インデックス・ファンドは楽天証券でしか購入できないので気になる方は楽天証券でNISA口座を開設するのがいいでしょう。

しかし、楽天S&P500インデックスファウンドを含む楽天プラスシリーズについては2023年10月に設定されたばかりであり、人気のeMAXIS Slimシリーズとでは純資産額におおきな差があります。今後のリターンや隠れコストなど未知数なところが多いのでなんとも言えない状況ですね。

4.その他のサービスで選ぶ

その他のサービスとして私がおすすめしたいのが「定期売却サービス」!

定期売却サービス

投資について色々調べていると「出口戦略」という言葉がでてきます。

「出口戦略」とは「投資で増やした資産を老後にきちんと取り崩せるか」という問題に対する戦略のこと。

人間だれだって、老後で収入がない中、資産を取り崩すことを怖がります。

もし一括で取り崩した後に株価が暴騰してしまったら!?あなたは必ず後悔するでしょう。

この解決策として定期売却サービスというものがあります。

「定期売却サービス」を使用して定期で投資信託を売却することにより、株式市場の影響を気にすることなく心穏やかに老後資金を取り崩せるようになります。

現状、このサービスは楽天証券とSBI証券で取り扱ってます。

またこの2社を比較すると楽天証券のほうが取り崩し方法が豊富であるため、このサービスに魅力を感じる方は楽天証券でNISA口座開設するのがおすすめです。

証券会社の選び方まとめ

以上、NISAを始める際のおすすめ証券会社3社と4つの選ぶ基準をまとめました。

投資初心者の方におすすめの証券会社は「信託報酬が安い商品があり、特典ポイントが多い証券会社」であることがわかりましたね。

最後にもう一度おすすめ証券会社3社の特徴を確認しましょう!

この3社は互いに競い合っており、3社とも素晴らしいサービスを提供しています。

この記事で書いた4つの基準を参考にこの3社の中で、貴方にあう証券会社をぜひ選んでみてくださいね!

当ブログは「新NISA」という国が用意してくれた資産形成のチャンスをあなたがものにするのを応援しています!

その第一歩としてまず新NISA口座の開設をしてみてくださいね。

コメント